社内コミュニケーションの必要性と事例【情報共有編】

2025年3月17日

「仕事でわからないことがあるけど、気軽に相談や質問がしづらい」

「部署間での情報共有が不十分で、業務の連携がうまくいかない」

「最新の情報がわからず、古い情報に基づいて判断してしまうことがある」

職場でこのような悩みをよく耳にしませんか?

この原因のほとんどが「社内コミュニケーション」不足によるものです。

社内コミュニケーションとは?

社内コミュニケーションとは会社の中で社員同士が情報を交換し合い、協力して仕事を進めるためのやり取りのことです。仲のいい同僚に関わらず、上司、先輩、後輩、他部署や支社の社員、経営者に至るまで、「たて」「よこ」「ななめ」など、多くの関係性の中で構築されます。

難しく考えてしまいがちですが、朝の何気ない挨拶や昼食時の会話、休憩中の雑談、または飲み会や社内イベントでの会話など、日常生活の中にも多くの「社内コミュニケーション」は存在します。コミュニケーションが上手くいっている会社ほど業務が円滑に進み、社内コミュニケーションは重要な経営戦略の1つとしても考えられています。

社内コミュニケーションを活性化するには?

個人の価値観や性格の違い、世代間ギャップ、業務上の関係性などを理由に、社員同士でコミュニケーションを取りたくても取れない状況が存在します。業務を円滑に進めるため、社員が働きやすい環境を作るため、個人の采配に任せるだけではなく、会社から施策をうつことも重要です。では活性化する施策とはどのようなものがあるのでしょうか?

社内コミュニケーションの施策

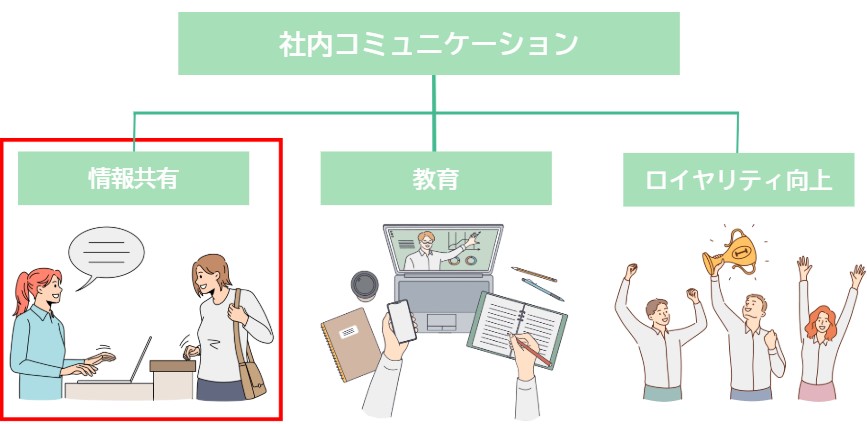

社内コミュニケーションを活性化する施策は、「情報共有」「教育」「ロイヤリティ向上」の3つの視点から考えることができます。今回は「情報共有」の視点から事例を解説します。

【情報共有】

会社の情報や従業員の活動を皆で共有します。1対1での対話、複数でのミーティング、オンライン、イントラネット、または活動内容を書面化するなど、共有の仕方は業務内容や職場によって多く存在します。情報共有は多くのメリットをもたらします。

情報共有のメリット

・迅速な意思決定

必要な情報がすぐに伝わることで、迅速に意思決定ができます。

・透明性の向上

全員が同じ情報を持つことで、会社の運営が透明になります。

・新しいアイディアの創出

情報共有をすることで、異なる視点が結びつき、新しい発想やイノベーションが生まれやすくなります。

・リスク回避

問題やリスクに関する情報が早期に共有されることで、迅速な対応が可能になり、リスクを最小限に抑えることができます。

・顧客満足度の向上

顧客に関する情報が共有されることで、一貫したサービスやサポートを提供でき、顧客満足度が向上します。

・コスト削減

情報が共有されることで、同じ作業を繰り返すことが減り、効率的に業務を進めることができます。

情報共有を助けるツールと事例

・社内報

定期的に会社の情報や従業員の活動を社内報で共有することで、普段は知りえない情報を知ることができます。冊子での発信が多いですが、最近は動画やWebサイト、SNS等で発信する企業も増えています。

<参考>【ゼネラルリンクの社内報】毎回前号を越える社内報づくりの秘訣。社員から反響が良いネタや企画をご紹介!|株式会社ゼネラルリンク

https://general-link.co.jp/geneple/22/

<参考>バンダイナムコアミューズメントのWeb社内報 動画社内報部門で「社内報アワード2024」グランプリ受賞 Web/アプリ社内報部門 媒体全体でもシルバー賞を受賞|株式会社バンダイナムコホールディングス

https://www.bandainamco.co.jp/sustainability/sustainability_news/2024/entry8454.html

・社内ポスター

会社のスローガン、品質管理や安全教育などが書かれたものです。ポスターにして、社員の目につきやすいところに大きく掲示することで、日常的に目に触れ、意識する機会を増やします。社内イベントの告知や啓発活動にも効果的です。

・クレドカード

クレドはラテン語で「信条」や「約束」を意味し、会社の価値観や行動指針などを示したものです。カードにすることで、社員が常に携帯し、企業の価値観や行動指針を一貫してもち、日々の業務に反映させることができます。

・社内SNS

チャットや社内イントラなど、社内向けに特化したSNSです。社員同士が気軽にメッセージや質問を送り合い、相手のコメントや投稿に対しても顔文字やいいね!など簡単にリアクションができるので、コミュニケーションの活性化に有効です。

・中期経営計画ツール

中期経営計画を策定・共有することで、企業の方向性やビジョンが明確になり、具体的な行動計画を立てることができます。目標が明確になることで、社員が主体的に取り組む意識が高まります。

<参考>長期経営構想「TaKaRa Group Challenge for the 100th」|宝ホールディングス株式会社

https://ir.takara.co.jp/ja/Management/Plan.html

・環境レポート

会社が環境保護に対してどのような価値観を持っているか、どのような取り組みをしたのかを明確に示したものです。外部のステークホルダーの信頼性を得るために重要なツールですが、

社員に浸透することで、自分たちの仕事が環境保護に貢献していると感じ、活動に誇りを持つことができます。

<参考>宝グループ環境活動REPORT(環境報告書)|宝ホールディングス株式会社

https://www.takara.co.jp/environment/report/

社内コミュニケーションが活性化し、情報がいきわたりやすい職場になれば、部署を超えた協力体制が構築され、企業価値を更に高めることが可能です。一度企業が舵を取り、社内コミュニケーションの施策を打ち出してみてはいかがでしょうか?