校正のコツ2!漢字orひらがなどっちが正解?

2025年9月8日

文章をチェックしていると、「“こと”は漢字の『事』?それともひらがなの『こと』?」と校正中に手が止まる瞬間がありますよね。他にも、「漢字か?ひらがなか?」と迷う言葉は意外とたくさんあります。これらは、会社や個人によって異なることが多く、はっきりとした正解があるわけではありません。とはいえ、文章の読みやすさを意識して、「ひらがなにしたほうが良い」とされる一定の判断基準は存在します。

どうしてひらがなにした方がいいのか?

実際の文章で、漢字とひらがなの使い分けによる印象の違いを見てみましょう。

例文1:「来週の出張について、一旦予定をまとめた物をお送り致します。ご確認頂き、変更したい事などございましたら、今週中迄にお知らせ下さい」

例文2:「来週の出張について、いったん予定をまとめたものをお送りいたします。ご確認いただき、変更したいことなどございましたら、今週中までにお知らせください」

後者の方が、やわらかく丁寧な印象になりますよね。ひらがなを使うことは、読み手へのちょっとした配慮とも言えます。そのために、漢字とひらがなをどう使い分けるか、いくつかの基準が設けられています。

漢字とひらがなを使い分けるポイント

文章は「漢字30%、ひらがな70%」の割合で漢字とひらがなをうまく使い分けると、見た目がすっきりして、読みやすい文章になります。

ひらがなが推奨される場合

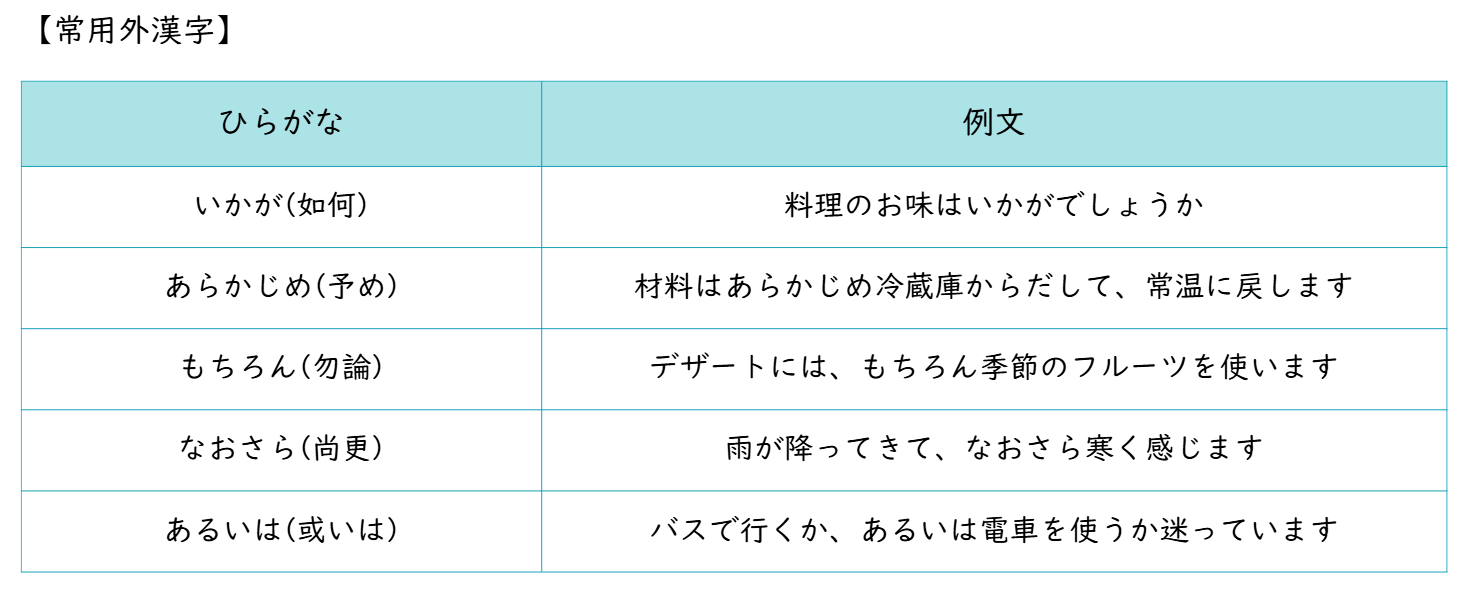

① 常用漢字で書き表せないもの

常用漢字とは政府が「日常生活で一般的に使う漢字」として定めた漢字の目安です。

参考:文化庁「常用漢字表」

https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/pdf/joyokanjihyo_20101130.pdf

常用漢字表に含まれていない漢字は、「常用外漢字(表外漢字)」と呼ばれます。漢字そのものが常用漢字表にあっても読みで書き表せないものは、ひらがなで表記することが望ましいとされています。

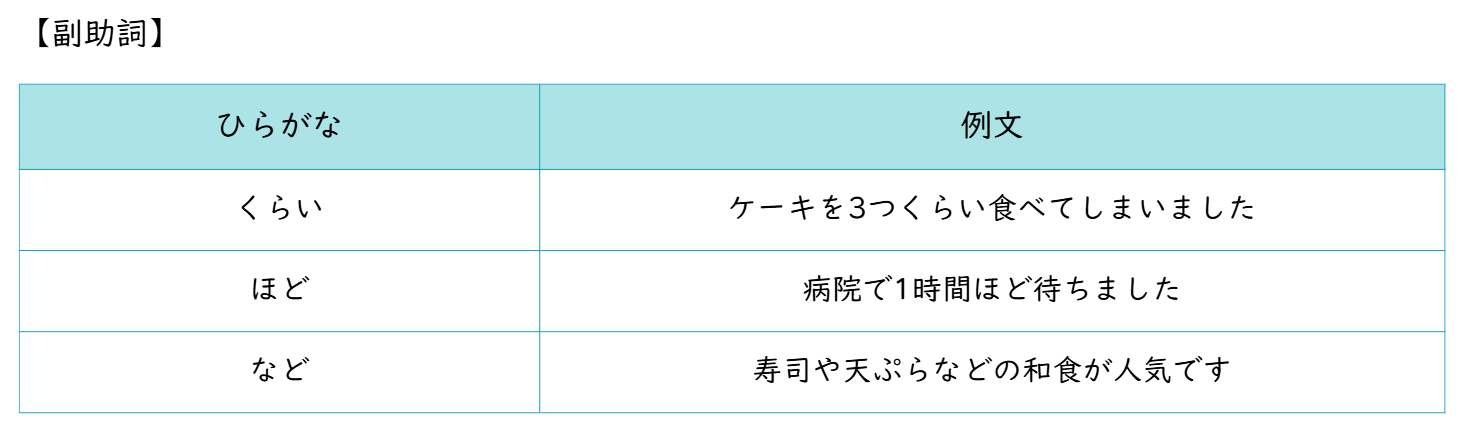

② 副助詞

名詞や助詞の後ろにくっついて、意味を補う働きをする副助詞は、ひらがなが推奨されています。

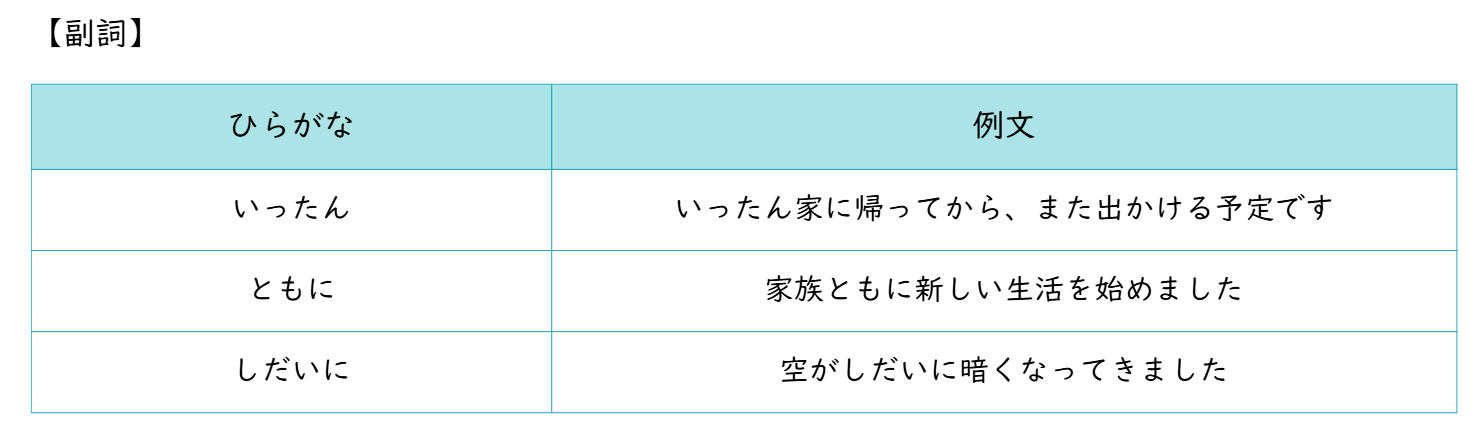

③ 副詞

文章を修飾して、意味を詳しくする働きをする副詞は、ひらがなが推奨されています。

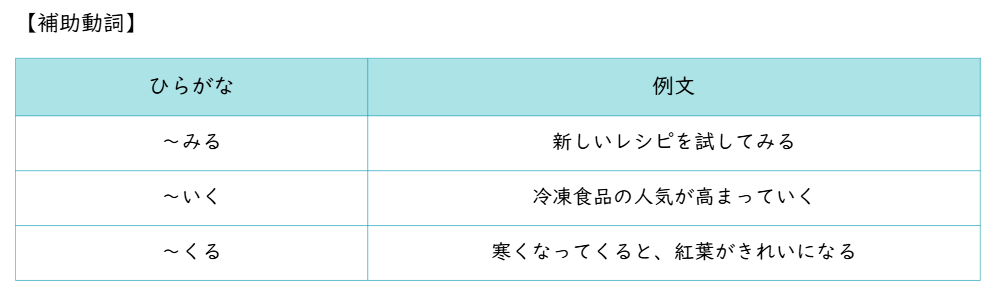

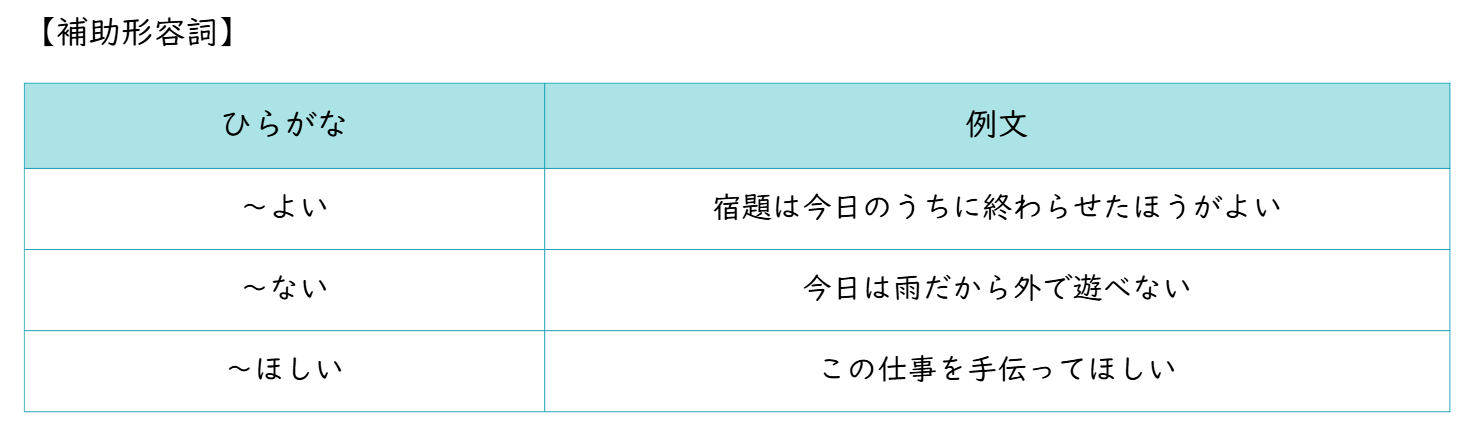

④ 補助動詞・補助形容詞

単独では使われず、動詞の後ろにくっついて、動詞の意味を補う補助動詞・補助形容詞は、ひらがなが推奨されています。

※「街へ行く」「景色が良い」などの実際の動作・状態等を表す場合は漢字で表記されます。

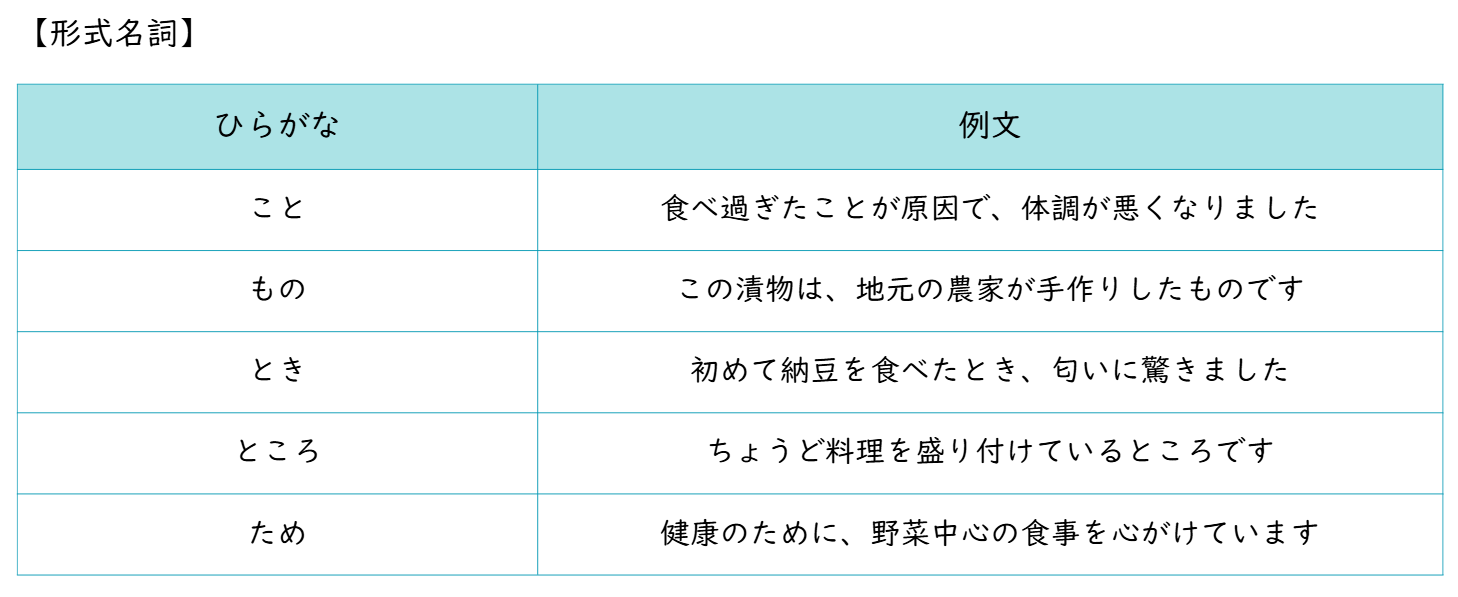

⑤ 形式名詞

単体では意味をもたず、他の言葉と組み合わせることで意味がはっきりする形式名詞は、ひらがなが推奨されています。

※「机に物を置く」などの、名詞として具体的な意味を持つ実質名詞を表す場合は漢字で表記されます。

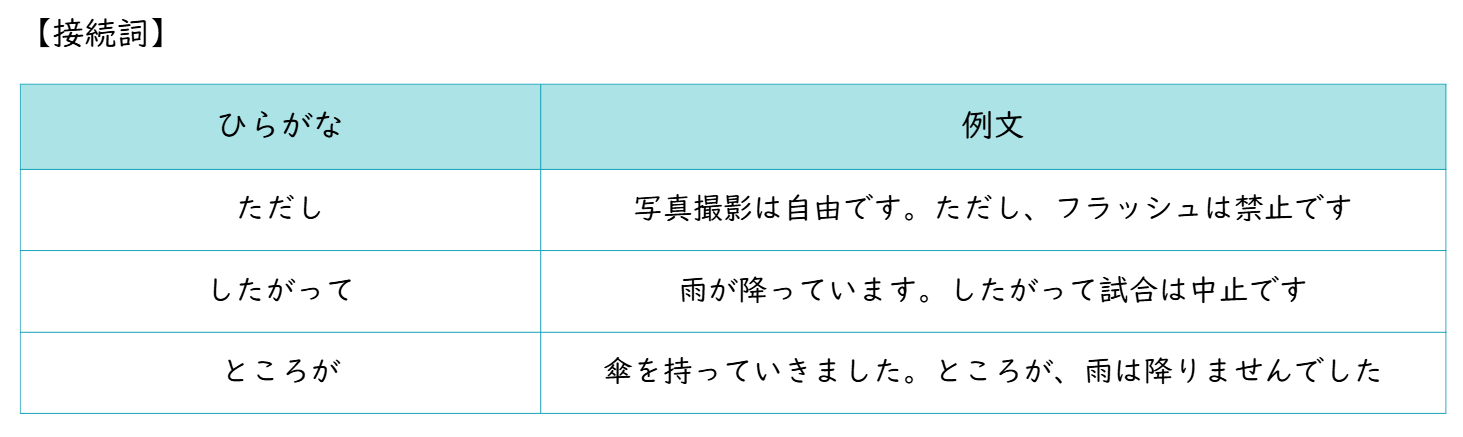

⑥ 接続詞

文と文をつなぐ役割をもつ接続詞は、ひらがなが推奨されています。

※「及び」「又は」「並びに」など、公用文の場合は一部漢字が推奨されているものもあります。

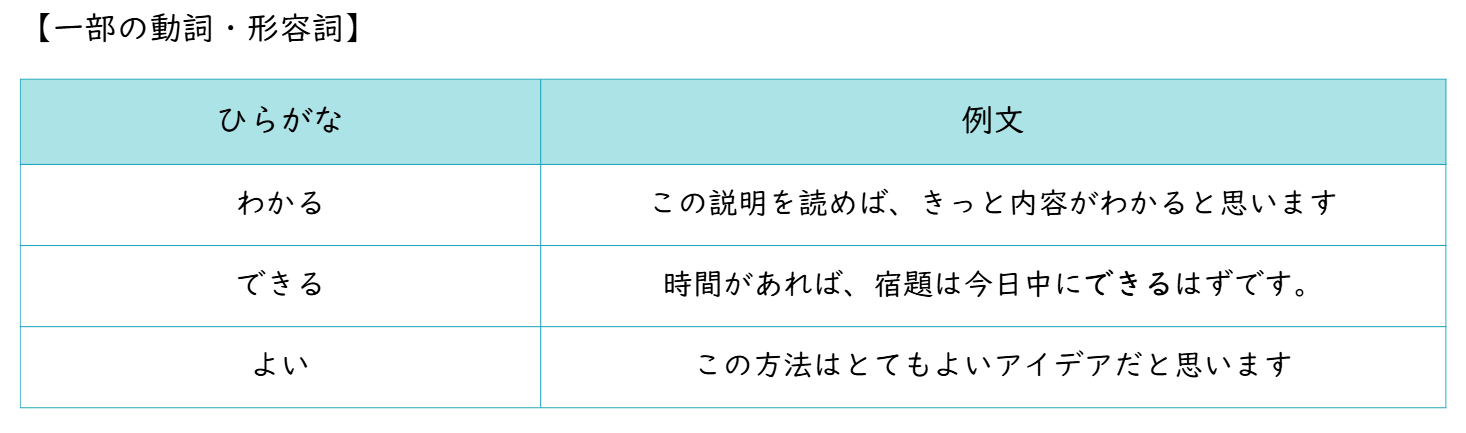

⑦ 一部の動詞、形容詞

原則は漢字表記ですが、漢字が難しい、読みにくいものは、ひらがな表記が推奨されています。

※できるは「出来事」「上出来」などの、名詞や形容動詞として扱う場合は漢字表記が一般的です。

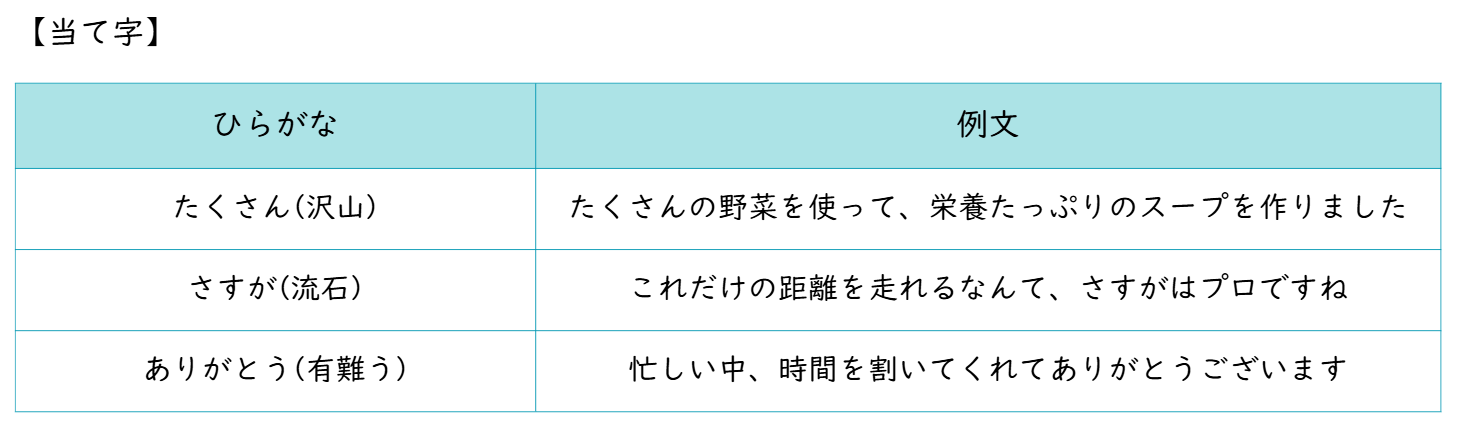

⑧ 当て字

当て字は、漢字の音やイメージを優先したものが多く、漢字本来の使い方がされていないため、ひらがな表記が推奨されています。

これまで、多くの「ひらがなにした方が良い」ポイントを紹介しましたが、前述にもあるとおり、絶対にひらがなor漢字でないといけないというルールはなく、どちらを使っても間違いではありません。使い分けに迷ったときは、文章を作成する前に事前に漢字かひらがな表記をどちらにするか、表記一覧などで統一することもおすすめです。

◆他にもこんな記事がおすすめです◆

【お役立ち情報】校正のコツ!印刷会社が行う校正のノウハウを紹介

【お役立ち情報】デザインを依頼する際の重要なポイントとは?