「なぜ知られていないのか?」中小企業の“認知不足”を打破する方法とは

2025年7月31日

中小企業が抱える“認知不足”という壁

「販路を広げたいけど、企業の認知度が低くて、顧客に理解してもらうまでに時間がかかる…」

「技術力やサービスには自信があるのに、企業名と結びついていない…」

中小企業から聞こえる多くのお悩み…

その原因の多くは、企業の認知が十分に得られていないことにあります。

どんなに優れた商品やサービスを提供していても、まずは「知ってもらう」ことがなければ、検討すらされません。認知は、ビジネスのスタートラインです。そして、ただ名前を知ってもらうだけでなく、「どんな特徴があるのか」「どんな価値を提供しているのか」まで理解してもらうことで、初めて購入や利用の選択肢に入ってきます。企業認知の獲得は、マーケティングの土台。ここがしっかりしていれば、その後の広告や営業活動もスムーズに展開できるようになります。

企業認知向上策、実施する前に

企業の認知には、「知名」と「認知」という2つの段階があります。「知名」は、社名や商品名をただ知っている状態。「認知」は、その企業がどんな事業をしているのかまで理解されている状態です。認知向上の施策を始める前に、まずは自社の立ち位置をしっかり把握することが大切です。自社の強みや弱み、競合の動き、市場のニーズなどを整理することで、どんな認知を得たいのか、どんな手法が効果的なのかが見えてきます。

自社の立ち位置を分析する際には3つのフレームワークが役立ちます。

3つのフレームワーク

① 3C分析

1つ目は3C分析です。「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から、自社の立ち位置や強み、弱みを整理します。この分析の目的は、競合よりも優れた価値を、顧客のニーズに合った形で提供できるポイントを見つけることです。つまり、市場での競争優位性を明確にするための手法です。

<分析例>

TSC金属加工

主な事業:精密部品の金属加工(BtoB)

顧客層:機械メーカー、建設業者、研究機関など

課題:技術力は高いが、WebやSNSでの認知が低く、新規取引が少ない

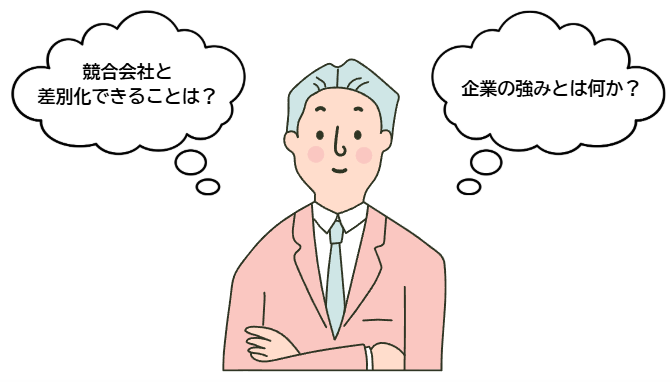

② SWOT分析

2つめはSWOT分析です。「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4つの視点から、自社の内部環境と外部環境を整理する手法です。

・強み:自社の得意分野や差別化ポイント

・弱み:改善すべき課題やリソース不足

・機会:市場の成長や新しいニーズ

・脅威:競合の動きや業界の変化

SWOT分析は、企業認知を高めるための「どこを伸ばすべきか」「何に注意すべきか」を見極めるのに役立ちます。先ほどの分析例に挙げたTSC金属加工を例に分析します。

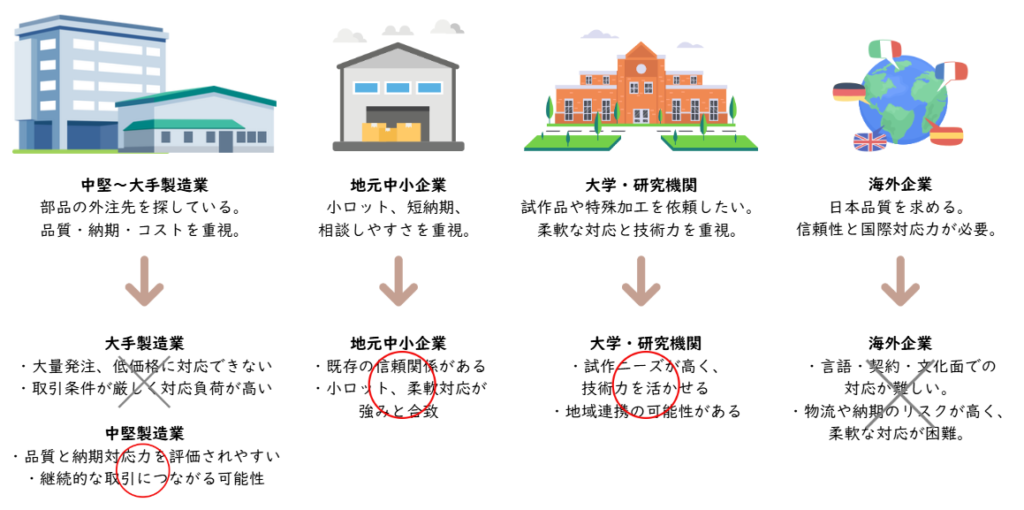

③ STP分析

最後にSTP分析です。「Segmentation(市場の細分化)」「Targeting(ターゲット選定)」「Positioning(ポジショニング)」の3ステップで、狙うべき顧客層と自社の立ち位置を明確にするフレームワークです。

・市場の細分化:市場を属性やニーズで分類

・ターゲット選定:自社が狙うべき顧客層を選定

・ポジショニング:競合と差別化しながら、自社の価値を伝える立ち位置を決定

STP分析は、認知施策を「誰に、何を、どう伝えるか」を整理するのに非常に有効です。

引き続きTSC金属加工を例に分析します。

① 市場の細分化

② ターゲット選定

③ ポジショニング

分析が終わった後は

ポイントを整理したら、認知向上策を検討していきます。企業認知向上のためには、「PR」「プロモーション」「ブランディング」の3つの施策があり、これらを組み合わせることで企業認知を獲得します。

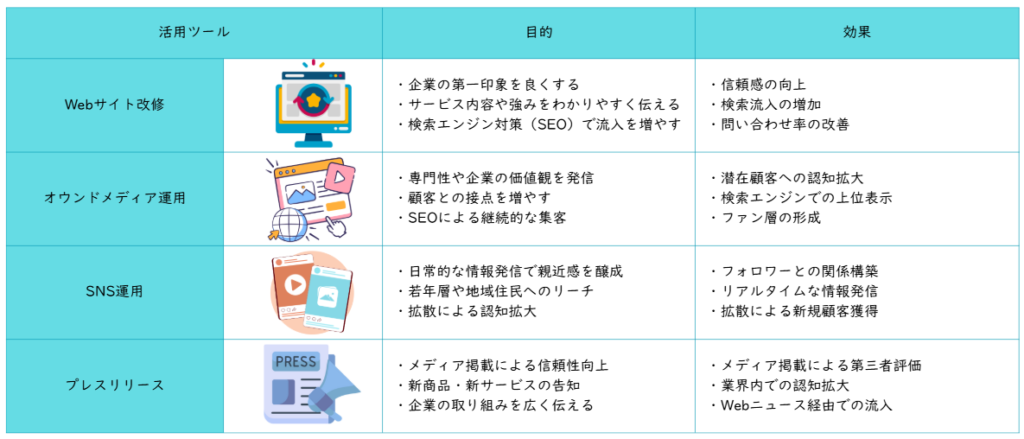

① PR

企業が社会や顧客との関係を築き、信頼や共感を得るための活動です。広告とは異なり、情報発信を通じて自然な形で認知を広げることが目的です。

・Webサイト改修

企業の第一印象を左右する重要な接点。スマホ対応や事例紹介など、信頼感と利便性を高める設計が鍵です。SEO対策や問い合わせ導線の整備も効果的です。

・オウンドメディア運用

ブログやコラムを通じて専門性や企業の想いを発信します。検索流入やファン層の形成に効果的です。継続的な更新とSNS連携がポイントです。

・SNS運用

日常的な情報発信で親近感を醸成し、拡散による認知拡大を狙います。画像や動画での表現が重要で、フォロワーとの関係構築にも有効です。キャンペーンやイベント告知にも活用できます。

・プレスリリース

新商品や取り組みをメディアに発信し、信頼性と話題性を獲得します。第三者評価としての効果も期待でき、広報活動の基盤になります。配信タイミングと内容の整理が成功の鍵です。

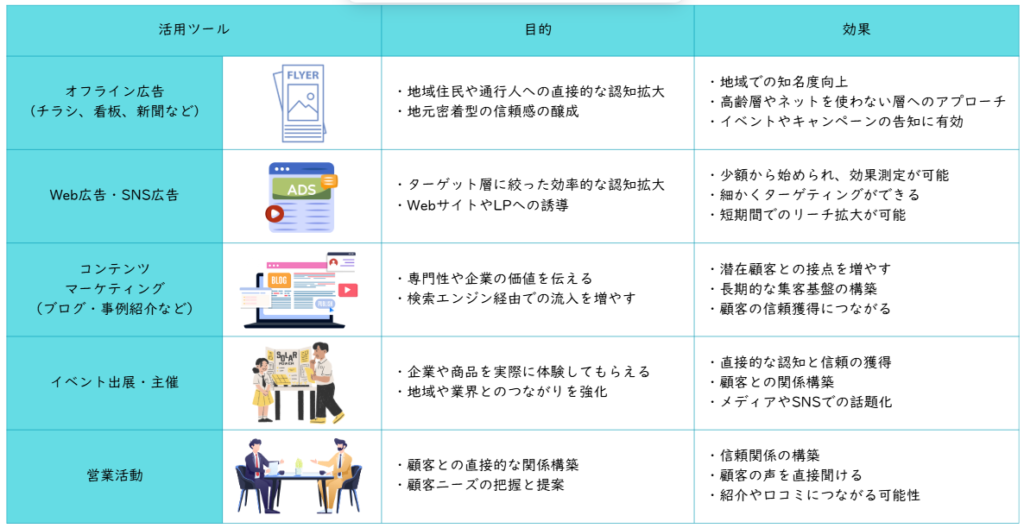

② プロモーション

商品やサービスの魅力を伝え、顧客の行動を促す活動です。広告・イベント・営業などを組み合わせると、効果的な認知拡大を図ります。

・オフライン広告(チラシ・看板・新聞など)

地域住民や通行人への直接的なアプローチが可能で、高齢層やネットを使わない層にも届きやすいプロモーションです。設置場所や配布エリアの選定が効果を左右します。

・Web広告・SNS広告(Google広告・Instagram広告など)

ターゲット層に絞った効率的な認知拡大が可能。少額から始められ、効果測定もできるのが特徴です。画像や動画のクリエイティブが効果を左右します。

・コンテンツマーケティング(ブログ・動画・事例紹介など)

専門性や企業の価値を伝え、検索流入を促進。継続的な発信で信頼感とファン層を育てられます。顧客の課題に寄り添った内容が鍵となります。

・イベント出展・イベント主催

実際の体験を通じて企業や商品を印象づけられます。地域や業界とのつながりを強化する機会にも。ブース設計やフォロー体制が成果を左右します。

・営業活動(訪問・電話・紹介など)

直接的なコミュニケーションで信頼関係を構築。顧客のニーズを把握し、最適な提案が可能です。訪問後のフォローアップが成果に直結します。

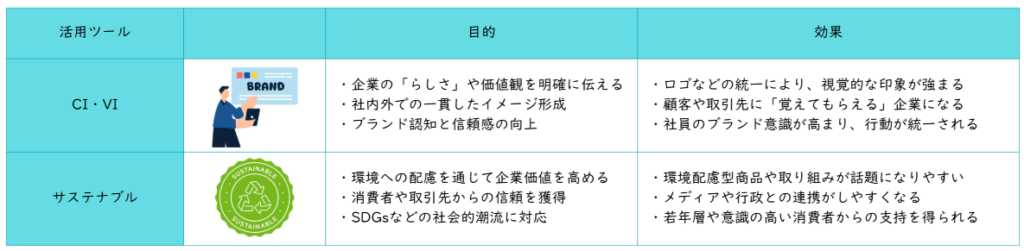

③ ブランディング

ブランディングとは、企業の「らしさ」や価値を明確にし、顧客や社会との信頼関係を築く活動です。価格や機能だけでなく「共感」や「信頼」で選ばれる存在になるための重要な手段です。CI・VIやサステナブルなどを通じて、企業の個性や社会的価値を発信します。

・CI・VI(コーポレート・アイデンティティ/ビジュアル・アイデンティティ)

企業の理念や価値観をロゴ・カラー・メッセージなどで視覚的に表現。社内外で一貫したイメージを持たせることで、信頼感と記憶に残る印象を形成します。

・サステナブル(持続可能性)

環境や社会への配慮を通じて、企業の価値と信頼を高める取り組みです。SDGsや地域貢献などの活動は、消費者や取引先からの共感を得やすくなります。取り組み内容はWebやSNSで積極的に発信すると、ブランド力につながります。

認知を広げる方法には、チラシやイベントなどのアナログな手法から、Web広告やSNSを活用したデジタル施策まで、選択肢がかなり広がっています。ただ、やみくもに手を打っても、思ったような効果が出ず、費用ばかりかかってしまうことも。だからこそ、ターゲットや目的に合った手法をしっかり見極めることが大切です。認知施策は「誰に、何を、どう伝えるか」がポイント。戦略的に取り組むことで、限られた予算でもしっかり成果につなげることができます。

◆他にもこんな記事がおすすめです◆

【お役立ち情報】Webプロモーションの種類や手法、選び方を解説。成功事例の紹介も

【お役立ち情報】デジタルプロモーションのメリット